Asap Mengepul dari Rambut Rachma

Rachmawati Soekarnoputri, putra ketiga Bung Karno dari Fatmawati punya banyak kenangan manis tentang bapaknya. Salah satunya adalah kebiasaan Bung Karno di meja makan. Sebab, sarapan bersama putra-putrinya adalah hal yang wajib Bung Karno lakukan jika sedang tidak di luar Istana.

Rachmawati Soekarnoputri, putra ketiga Bung Karno dari Fatmawati punya banyak kenangan manis tentang bapaknya. Salah satunya adalah kebiasaan Bung Karno di meja makan. Sebab, sarapan bersama putra-putrinya adalah hal yang wajib Bung Karno lakukan jika sedang tidak di luar Istana.

Adalah Rachma yang selalu mengambil kursi di sisi meja sebelah kanan Bung Karno. Sambil sarapan, tidak seperti putra-putri yang lain, maka Rachma sangat intens mencermati cara makan bapaknya. Darinya ia hafal betul, bapak suka sayur sayuran yang segar, menyenangi daging yang empuk, dan menyukai sambal yang digerus halus, dan tanpa biji cabe.

Selesai makan, seperti biasa, Bung Karno mengambil buah-buahan. Selalu dan tak pernah lupa, Bung Karno membagi buah yang dimakannya kepada putra-putrinya. Rachma paling sering mendapat jatah buah yang dimakan bapaknya. “Pendek kata, dalam hal makanan, Bapak memperhatikan mutu,” ujar Rachma.

Terakhir… ritual merokok…. Usai makan dan menyantap buah, Bung Karno mengambil rokok “triple 5″ kaleng. Diambilnya sebatang, dinyalakan, dan asap pun berkepul-kepul. Sampai pada tahap ini, Rachma masing sering memandangi Bapaknya. Karenanya ia hafal betul, jarang sekali Bung Karno merokok sampai habis. Ia segera mematikan rokok saat rokok baru setengah terbakar.

Nah, hisapan terakhir inilah yang sering disebulkan di ubun-ubun Rachmawati. Asap yang ditiupkan di rambut Rachma, tentu saja menyisakan kepulan asap dari atas kepala. Apalagi, putri-putri Bung Karno semua memanjangkan rambutnya. “Saya sangat senang kalau Bapak melakukan itu….” ujar Rachma.

Nah, setelah semua asap disemburkan ke ubun-ubun Rachma, biasanya sambil berdiri Bung Karno tertawa dan berkata, “Naaah… rambutnya kebakaran… makanya selalu pirang seperti rambut jagung….” Bung Karno tertawa, Guntur, Mega, Sukma, dan Guruh pun terpingkal-pingkal

Sasak Rambut pun Dikempiskan

Ini kutipan kisah yang dilansir dari mulut seorang Megawati Soekarnoputri. Moral kisah yang ia kemukakan adalah sebuah pendidikan kepribadian bagi wanita Indonesia. Penuturan ini dikemukakan tahun 80-an, dan penuturan yang ia sampaikan adalah kejadian tahun 60-an, saat ia diajak bapaknya, Bung Karno, menghadiri sebuah acara jamuan yang dihadiri ibu-ibu.

Ini kutipan kisah yang dilansir dari mulut seorang Megawati Soekarnoputri. Moral kisah yang ia kemukakan adalah sebuah pendidikan kepribadian bagi wanita Indonesia. Penuturan ini dikemukakan tahun 80-an, dan penuturan yang ia sampaikan adalah kejadian tahun 60-an, saat ia diajak bapaknya, Bung Karno, menghadiri sebuah acara jamuan yang dihadiri ibu-ibu.

Megawati mengiringi langkah bapaknya yang seperti biasa, berjalan gagah mendatangi barisan para tetamu dan menyalaminya satu per satu dengan sangat ramah. Pada saat itulah, Megawati melihat raut wajah bapaknya memerah seperti menahan marah. Mega yang biasa dipanggil “Gadis” oleh bapaknya, tahu betul bahwa ada sesuatu yang tidak berkenan di benak bapaknya. Apakah sesuatu itu? Mega tidak tahu.

Barulah ketika Bung Karno sampai di depan seorang ibu, berdandan dengan sangat cantik, berkain-kebaya dengan anggun… tapi… ya, tetapi satu hal yang membuat Bung Karno tidak berkenan, yaitu pada tatanan rambutnya yang kelewat menjulang tinggi karena disasak. Spontan usai menyalami ibu-ibu itu, Bung Karno mengangkat tangan kanannya persis ke arah atas kepala ibu itu, dan kemudian menekannya ke bawah. Ya, mengempiskan sasakan rambut ibu itu.

Usai menekan sasak ibu itu, tanpa berkomentar apa pun, Bung Karno langsung bergeser ke ibu-ibu di sebelahnya, dan kembali melanjutkan ritual menyalami sisa barisan yang ada. Megawati menyaksikan itu semua. Dan dia sangat penasaran, sehingga ketika sampai di rumah, ekspresi ketidaktahuan tentang sikap bapaknya tadi, masih membekas.

Bung Karno, tak lama kemudian, memanggil Megawati dan langsung mengemukakan hal yang benar-benar menggantung di saraf gelisah Megawati. “Gadis…,” Bung Karno membuka kata, “Tahu mengapa Bapak marah sama ibu tadi?” Antara tahu dan tidak, Mega menganggukkan kepala. Bung Karno seolah menganggap Mega tidak tahu, sehingga ia pun melanjutkan kalimatnya, “Ibu itu tidak menunjukkan keprbadian Nasional!”

Mega uluk tanya, “Lalu, bagaimana berkepribadian Nasional itu, Pak? Seorang wanita Indonesia, jawab Bung Karno, adalah wanita yang berpakian kain kebaya dan sebagainya, tetapi harus, sekali lagi harus menunjukkan citra keaslian, yaitu berpakaian cantik, rapih, dan serasi, dan tetap cekatan dalam tindakan, tidak terkungkung ruang geraknya. Karena lahiriahnya bebas, batiniahnya juga bebas dan perasaan menjadi enak. “Mereka harus mempunyai jiwa merdeka,” tegas Bung Karno.

Singkatnya, berkain kebaya saja tidak cukup. Sebab, sasakan rambut menjulang jelas tidak masuk dalam terminologi wanita Indonesia yang canti, rapih, serasi tetapi cekatan dalam tindakan. Terhadap wanita seperti itu, Bung Karno menjamin, lahiriah dan batiniahnya tidaklah bebas. Tanpa kebebasan lahirian dan batiniah, maka ia belum berjiwa merdeka. (roso daras)

Bung Karno alias Soemini

Media massa adalah salah satu alat perjuangan Bung Karno. Tidak lama setelah ia keluar dari penjara Sukamiskin, pada bulan Mei tahun 1932, ia menghidupkan kembali majalah Soeloeh Indonesia Moeda. Tidak lama kemudian, ia menerbitkan majalah Fikiran Ra’jat. Di kedua majalah itu, Bung Karno redaktur kepala (kalau sekarang, namanya Pemimpin Redaksi).

Media massa adalah salah satu alat perjuangan Bung Karno. Tidak lama setelah ia keluar dari penjara Sukamiskin, pada bulan Mei tahun 1932, ia menghidupkan kembali majalah Soeloeh Indonesia Moeda. Tidak lama kemudian, ia menerbitkan majalah Fikiran Ra’jat. Di kedua majalah itu, Bung Karno redaktur kepala (kalau sekarang, namanya Pemimpin Redaksi).

Propaganda menuju Indonesia merdeka ia suarakan melalui berbagai artikel dan karikatur. Pada setiap edisinya, paling sedikit Bung Karno menulis satu artikel. Bahkan yang menarik, di majalah Fikiran Ra’jat, ia sendiri yang mendesain cover dengan coretan karikaturnya yang jelek.

Dibilang jelek, karena memang secara estetis, lukisan karikatur Bung Karno cenderung statis. Sebagai karikaturis, ia menggunakan nama alias yakni Soemini. Kejelekan karya karikatur Bung Karno, juga terletak pada penjabaran panjang lebar mengenai arti karikatur di bawah gambar. Ini, untuk ukuran sekarang, tentu tidak lazim. Sebab, pada galibnya, sebuah karikatur tanpa harus ada keterangan panjang lebar, sudah dapat dicerna maknanya oleh pembaca.

Akan tetapi, karikatur yang jelek itu justru sangat pas pada zamannya. Selain tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, deretan kalimat panjang yang menjelaskan arti karikatur karya Bung Karno “Soemini” itu, bisa menjadi bahan propaganda, bahan provokasi yang efektif. Darinya, semangat rakyat terbakar. Darinya, pemerintah Hindia Belanda kebakaran jenggot.

Seperti contoh karikatur penghias naskah ini. Karikatur itu diberinya judul “Penyatuan Indonesia” yang menggambarkan Jenderal Van Heutsz yang menaburkan benih di ladang, yang lalu bersemi menjadi bendera-bendera merah-putih kecil. Di bawah gambar, ditulis keterangan, “Ia menaburkan bibit penyatuan Hindia Belanda, lalu Persatuan Indonesia yang bersemi”. (roso daras)

Kalau Hartini Cemburu

Sukarno sebagai seorang suami… luar biasa. Itu kesan khusus Hartini, wanita cantik yang dinikahi Bung Karno sebagai istri ke-4 (setelah Utari, Inggit Garnasih, dan Fatmawati). Salah satu hal luar biasa yang dikemukakan Hartini adalah, “Bapak memperhatikan betul semua keperluan istri-istrinya.”

Sekalipun begitu, Hartini pun tak memungkiri, bahwa sebagai manusia, Bung Karno tentu tak luput dari sudut lemah. “Tidak ada manusia sempurna, demikian pula Bapak. Salah satu ketidaksempurnaan Bapak di mata saya adalah dalam hal wanita cantik,” tutur Hartini.

Nah, sebagai seorang wanita yang berstatus istri, tentu saja tidak nyaman jika ada wanita cantik yang mendekati suaminya, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Sebagai seorang presiden, sebagai tokoh bangsa terbesar pada zamannya, sebagai lelaki tampan dan simpatik, jamak kiranya jika banyak wanita cantik menggandrunginya. Apa pun dalih dan latar belakangnya.

“Pertengkaran dalam rumah tangga adalah jamak. Dan hal yang selalu saya ributkan dengan Bapak selalu saja soal wanita,” ujar Hartini. Akan tetapi, tidak ada pertengkaran yang tidak berakhir baik. “Bapak begitu mengerti perasaan wanita. Saya hormat sekaligus kagum pada beliau,” tambahnya.

Sekalipun begitu, api cemburu pada dasarnya tidak pernah padam sepenuhnya di dasar lubuk hati Hartini, demi melihat suaminya didekati atau mendekati wanita cantik lain. Hartini, dalam suatu kesempatan, menemukan ide cemerlang untuk “membalas” rasa cemburunya kepada Bung Karno. Caranya? Tunggu saat Bung Karno mengadakan acara dan dilanjutkan dengan menari lenso kegemarannya.

Hartini pasang strategi, menggandeng tamu pria yang lebih muda, serta tampan parasnya. Ia ajak menari lenso bersama-sama para tamu lain, termasuk Bung Karno yang sedang asyik melenso bersama wanita lain, yang tak lain adalah bagian dari tetamu acara itu.

Sembari menari lenso, Hartini menuntun pasangan menarinya berada pada posisi yang terlihat oleh Bung Karno. Tidak berhenti sampai di situ, Hartini biasanya melakukan obrolan akrab bahkan diseling tawa kecil yang terkesan mesra. Itu semua Hartini lakukan dengan sangat sadar untuk membakar bara cemburu di hati suaminya.

Berhasil!!! Bung Karno sejenak berhenti menari lenso, dan berjalan ke arah Hartini yang sedang melenso dengan pria yang lebih muda. Ditariknya tangan Hartini lepas dari si pria tadi.

Tunggu dulu!!! Apakah kemudian Hartini diajak menari lenso oleh Bung Karno? Ada kalanya iya, adakalanya tidak. Nah, jika tidak, maka Bung Karno akan membimbing Hartini dan memasangkannya dengan pria yang jauh lebih tua. Bung Karno? Ia kembali melenso dengan wanita mana saja yang dikehendakinya…. (roso daras)

Perempuan di Balik Tirai

Alkisah, matahari baru saja usai menerangi jagad. Bung Karno bersama seorang teman dan istri teman itu, bertandang ke salah seorang kenalan di kota Bandung. Kenalannya ini memiliki rumah di tepi jalan. Di bagian depan, digunakannya untuk membuka toko kecil, di bagian belakang digunakan untuk tempat tinggal.

Tuan rumah menerima tiga orang tamunya di dekat meja tulis di bagian belakang toko, berdekatan dengan ruang tempat keluarga itu tinggal. Meluncurlah percakapan basa-basi, tentang “bagaimana kesehatan?”, “bagaimana perdagangan?” dan maksud kunjungan Bung Karno bersama teman dan istrinya. Ya, mereka tidak bermaksud hendak berbelanja, melainkan sekadar bertamu.

Nah, istri teman Bung Karno mendadak menanyakan nyonya rumah, sebab ia ingin sekali berkenalan dan bertukar pikiran dengan nyonya rumah. Bisa jadi, ia merasa risih sebagai satu-satunya perempuan di antara tiga laki-laki. Dengan sedikit gugup tuan rumah menjawab ramah, “O, terima kasih ia baik-baik saja, tetapi sayang seribu sayang, ia kebetulan tidak ada di rumah, ia sedang menengok bibinya yang sedang sakit.”

Bung Karno melihat ekspresi yang aneh, seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh tuan rumah. Dan tiba-tiba, Bung Karno yang duduk menghadap ke tirai pemisah toko dan rumah tinggal, melihat sesuatu yang aneh. Tirai itu bergerak-gerak, dan Bung Karno melihat sepasang mata mengintip… mata perempuan! Bahkan di bagian bawah tirai, Bung Karno melihat ujung kain seorang perempuan.

Meski begitu, Bung Karno segera memalingkan perhatian ke tuan rumah, dan melanjutkan obrolan ringan. Tak lama, Bung Karno, bersama teman dan istrinya berpamitan. Di tengah perjalanan, Bung Karno tak henti berpikir, mengapa tuan rumah ‘menyembunyikan’ istrinya? Mengapa istrinya tidak diperkenankan bertemu dengan para tamu, bahkan tamu perempuan?

Sejak itulah, sejak Bung Karno melihat perempuan di balik tirai, pikirannya tentang “kemerdekaan” perempuan terus menari-nari di benaknya. Kemerdekaan yang seperti apa yang layak dikenyam perempuan Indonesia? Kemerdekaan yang dikehendaki oleh pergerakan feminismekah? Yang hendak menyamaratakan permpuan dalam segala hal dengan laki-laki? Kemerdekaan ala Kartini? Kemerdekaan ala Chalidah Hanum? Kemerdekaan ala Kollontay?

Maklumlah pada zaman itu, perempuan benar-benar berada pada perlakuan yang unik. Bung Karno memiliki seorang teman di Bengkulu yang sudah berkeluarga. Temannya ini tergolong modern untuk zamannya. Tapi, dalam satu kesempatan, istrinya pernah mengeluh kepada Bung Karno, bahwa ia merasa begitu terkurung di rumahnya sendiri. Ia tak diizinkan keluar rumah, tak diizinkan menemani suami menerima tamu… pendek kata, ia terkurung.

Tak urung, Bung Karno dalam kesempatan yang pas meminta agar temannya itu memberinya sedikit kebebasan kepada istrinya. Apa jawab teman Bung Karno? “Percayalah Bung, saya tidak ada maksud mengurangi kebahagiaannya, saya hargakan dia sebagai sebutir mutiara….”

Begitulah… ketika itu banyak sekali para suami menghargakan istrinya sebagai mutiara. Padahal, sebenarnya ia sedang merusak atau sedikitnya mengurangi kebahagiaan istrinya. Maksud para suami adalah mencintai istrinya sebagai barang yang berharga, memundi-mundikannya laksana mutiara. Di sisi lain, sebagaimana orang menyimpan mutiara di dalam kotak, demikian pulalah para suami ketika itu menyimpan para istri di dalam kurungan atau pingitan.

Bung Karno, di tengah perjuangan kemerdekaan, menaruh concern yang begitu tinggi mengenai peradaban perempuan di Tanah Air. (roso daras)

Sukarno, Sarinah, dan Wanita

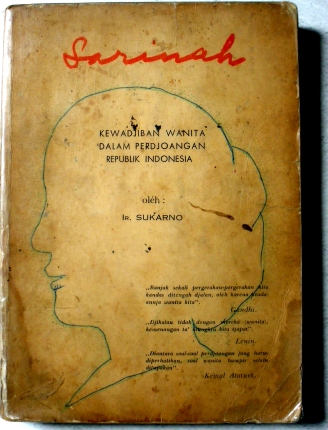

Sebenarnya ini tentang –lagi-lagi– buku kuno yang saya dapat sebagai warisan. Setelah terdahulu saya menerima buku “Bung Karno Dihadapan Pengadilan Kolonial”, baru-baru ini satu lagi kawan lama, sesama jurnalis mengejutkan saya dengan memberi sebuah buku lawas berjudul “Sarinah, Kewadjiban Wanita Dalam Perdjoangan Republik Indonesia” karangan Ir. Sukarno… ya Bung Karno presiden pertama kita.

Sebenarnya ini tentang –lagi-lagi– buku kuno yang saya dapat sebagai warisan. Setelah terdahulu saya menerima buku “Bung Karno Dihadapan Pengadilan Kolonial”, baru-baru ini satu lagi kawan lama, sesama jurnalis mengejutkan saya dengan memberi sebuah buku lawas berjudul “Sarinah, Kewadjiban Wanita Dalam Perdjoangan Republik Indonesia” karangan Ir. Sukarno… ya Bung Karno presiden pertama kita.

Lagi-lagi, saya tak dapat menyembunyikan antusiasme perasaan saya menerima ‘anugerah’ tersebut. Sekalipun, dalam versi cetakan baru, saya sudah memiliki. Namun, mengoleksi buku terbitan Panitia Penerbit Buku-buku Karangan Presiden Sukarno tahun 1963 ini, sungguh merupakan kebahagiaan tiada tara.

Materi dalam buku ini, sebagian besar merupakan kumpulan materi yang disampaikan Bung Karno ketika mengadakan “kursus wanita” di Yogyakarta, sekitar tahun 1948 – 1949. Benar. Sukarno, sesudah pindah kediaman dari Jl. Pegangsaan Timur ke Istana Negara Yogyakarta, salah satu kegiatan dia yang menonjol adalah menggelar “kursus wanita”.

Pada masa itu, di mana peran wanita masih begitu kecil di percaturan politik nasional, langkah Presiden Sukarno sempat menimbulkan banyak tanya, buat apa Sukarno mengadakan “kursus wanita”. Nah, melalui buku ini, kita menjadi tahu, latar belakang mengapa Bung Karno mengadakan kegiatan tersebut.

Pada awal-awal kemerdekaan, Bung Karno begitu prihatin, karena ranah pergerakan belum banyak menyentuh aspek wanita. Padahal, Bung Karno begitu yakin, kita tidak dapat menyusun negara dan tidak dapat menyusun masyarakat, jika (di antara banyak soal) kita tidak mengerti soal wanita. “Kursus Wanita” adalah salah satu upaya Sukarno menyusun Republik Indonesia seutuhnya. Dan meteri yang ia berikan, kemudian dibukukan dalam buku yang diberinya judul “Sarinah”.

Mengapa “Sarinah”? Judul “Sarinah” adalah wujud terima kasih Sukarno kepada pengasuhnya saat masih anak-anak. Pengasuh Bung Karno bernama Sarinah. “Ia mBok saya,” ujar Bung Karno. Dan dari dialah Sukarno menerima banyak rasa cinta dan rasa kasih. Dari Sarinah pula Sukarno mendapat banyak pelajaran mencintai “orang kecil”. Sarinah sendiri “orang kecil”, tetapi budinya sangat besar. “Semoga Tuhan membalas kebaikan Sarinah itu!” tulis Bung Karno dalam pengantar bukunya. (roso daras)

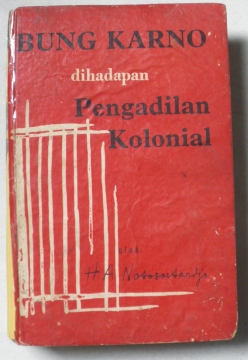

Bung Karno di Hadapan Pengadilan Kolonial

Judul di atas adalah judul buku yang baru kemarin saya terima dari petugas Tiki. Buku itu adalah buku lawas, terbitan bersama Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia “Endang” dan “Pemuda” di Jakarta, tahun 1963. Saya menerima buku itu dari seorang sepuh, Sukarnois sejati yang tinggal di Jakarta Timur. Beliau tidak ingin diekspose. Bahkan menyerahkannya pun melalui perantara orang ketiga.

Judul di atas adalah judul buku yang baru kemarin saya terima dari petugas Tiki. Buku itu adalah buku lawas, terbitan bersama Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia “Endang” dan “Pemuda” di Jakarta, tahun 1963. Saya menerima buku itu dari seorang sepuh, Sukarnois sejati yang tinggal di Jakarta Timur. Beliau tidak ingin diekspose. Bahkan menyerahkannya pun melalui perantara orang ketiga.

Hanya melalui postingan ini saya mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya buat Bapak yang begitu perhatian, begitu baik kepada saya, sehingga rela “mewariskan” buku bersejarah itu. Serasa bergetar tangan saya demi membuka bungkusan paket dan mengetahui isi buku itu. Lebih bergetar lagi demi mengetahui isi buku yang disusun oleh H.A. Notosoetardjo itu.

Tata letak buku kono setebal hampir 700 halaman itu, masih sangat sederhana. Mengingatkan kita pada “kitab” Di Bawah Bendera Revolusi. Pada halaman-halaman pertama, penyusun mengutip pesan-pesan khusus Bung Karno dalam berbagai kesempatan. Mulai dari pekik “sekali merdeka tetap merdeka”, sampai petuah kepada kaum Marhaen atas terbitnya majalah “Fikiran Ra’jat” sebagai majalah kaum Marhaen.

Yang tak kalah penting, adalah catatan pendek Bung Karno yang diberinya judul “Hukum dan Moral”. Nantilah… item demi item buku ini akan saya posting di blog ini. Sebab saya sadar betul, ini benar-benar warisan sejarah yang harus segera ditularkan kepada segenap anak bangsa yang lain.

Bila perlu, kata pengantar dari Wakil Menteri Pertama RI Bidang Khusus, Menteri Penerangan, Ketua Panitia Indoktrinasi, Dr. H. Roeslan Abdulgani juga sangat menarik untuk diketengahkan. Pendek kata, saya begitu berbahagia mendapat “warisan” buku Bung Karno Dihadapan Pengadilan Kolonial ini. Sekian dulu. Karena saya begitu tidak sabar untuk melahap buku ini…. (roso daras)

Bung Karno “Forever”

Lebay? Ah, tidak juga. Beginilah realita bangsa kita. Sekalipun hampir empat dasawarsa Bung Karno wafat, tetapi namanya tetap berkibar-kibar. Bukan saja poster dan foto-foto Bung Karno laris manis dijual di berbagai lapak, di berbagai kota, tetapi juga menjadi lukisan bagian belakang bak truk. (www.politisi-indonesia.com)

Pengantar Bung Karno ke Gerbang Kemerdekaan

Inggit G arnasih… bukan Inggit Ganarsih. Itu dulu yang pertama harus diketahui. Dia adalah istri kedua Bung Karno, bukan istri pertama Bung Karno. Itu hal lain yang juga penting diketahui.

arnasih… bukan Inggit Ganarsih. Itu dulu yang pertama harus diketahui. Dia adalah istri kedua Bung Karno, bukan istri pertama Bung Karno. Itu hal lain yang juga penting diketahui.

Mojang Priangan ini sama sekali tidak bisa dihapus dari hidup dan kehidupan Bung Karno. Seperti halnya Bung Karno, maka Inggit pun memiliki banyak sekali sudut pandang. Dari sisi pergerakan, wanita yang selusin lebih tua usianya dari Bung Karno ini, sangat fantastis. Ia tidak saja rela mengeluarkan hartanya buat pergerakan, tetapi ia juga rela berjualan jamu yang hasilnya disumbangkan bagi pergerakan. Bahkan, Inggit dengan lihainya menyelundupkan sandi-sandi intelijen melalui telur, Alquran, dll saat Bung Karno mendekam di penjara.

Lain lagi kalau berbicara roman percintaan mereka. Saat itu, Bung Karno adalah anak kos dan Inggit adalah ibu kosnya di Bandung. Gejolak darah muda Sukarno, berpadu dengan ibu kos yang kesepian, mengalirkan getar cinta. Klimaksnya berujung pada langkah Sukarno “mengembalikan” Utari, putri HOS Cokroaminoto yang dinikahinya secara “nikah gantung”. Di sisi lain, Inggit mengajukan permintaan cerai dari suaminya yang dikenal lebih gemar beraktivitas di luar rumah daripada diam di rumah.

Pernikahan Sukarno – Inggit di era perjuangan, sejatinya sangat penuh romantika dan dinamika. Hanya ada satu Inggit Garnasih di atas bumi ini. Dan satu-satunya Inggit itulah yang paling pas mendampingi Sukarno muda. Ia tahan gempuran gosip, gempuran cemooh, bahkan pelecehan polisi Belanda demi mengetahui dirinya adalah istri musuh nomor satu pemerintah Hindia Belanda, bernama Sukarno.

Inggit juga tabah mendampingi Sukarno hidup di pengasingan, baik selama di Ende maupun Bengkulu. Selama mendampingi Sukarno, Inggit menjadi tulang punggung bagi jiwa Sukarno yang berkobar-kobar, jiwa Sukarno yang frustrasi, jiwa Sukarno yang melo, jiwa Sukarno yang gandrung kemerdekaan bagi bangsanya.

Sejarah kemudian mencatat, di Bengkulu, hati Sukarno tertambat pada gadis belia bernama Fatmawati. Itu adalah tahun-tahun 1940-an, menjelang akhir pendudukan Belanda, dan dimulainya pendudukan Jepang. Di tengah himpitan persoalan kebangsaan, Bung Karno juga dihimpit pertengkaran dengan Inggit yang mulai mencium adanya gelagat suaminya mencintai Fatma.

Pertengkaran demi pertengkaran itu bahkan dibawa sampai ke Jakarta tahun 1943. Bahkan Bung Karno pernah bercerita, saat suatu malam pulang larut begitu pulang disambut dingin Inggit, dan berlanjut ke pertengkaran. Dikisahkan, jika sudah marah karena dibakar cemburu, Inggit bisa menerbangkan barang-barang apa saja yang ada di dekatnya, khususnya barang-barang yang sering kita liat di atas meja makan. Terbayanglah suara piring terbang dan benda-benda terbang lainnya….

Dan… manakala keduanya menyepakati perpisahan, Bung Karno masih sempat mengantarnya ke dokter gigi pagi hari, dan mengantarnya ke Bandung dan membawakan barang-barang Inggit tanpa kecuali. Itulah akhir perpisahan keduanya. Setelah itu, tak lama berselang, Bung Karno melamar dan melangsungkan pernikahan “telegram” dengan Fatmawati, beberapa saat menjelang Indonesia merdeka.

Inggit Garnasih, adalah pengantar Bung Karno ke gerbang kemerdekaan. Inggit memiliki panggilan kesayangan buat Bung Karno, “Engkus”…. Dan panggilan itu ia ucapkan untuk terakhir kalinya, saat menatap jazad Bung Karno di Wisma Yaso. (roso daras)