Pengantar Bung Karno ke Gerbang Kemerdekaan

Inggit G arnasih… bukan Inggit Ganarsih. Itu dulu yang pertama harus diketahui. Dia adalah istri kedua Bung Karno, bukan istri pertama Bung Karno. Itu hal lain yang juga penting diketahui.

arnasih… bukan Inggit Ganarsih. Itu dulu yang pertama harus diketahui. Dia adalah istri kedua Bung Karno, bukan istri pertama Bung Karno. Itu hal lain yang juga penting diketahui.

Mojang Priangan ini sama sekali tidak bisa dihapus dari hidup dan kehidupan Bung Karno. Seperti halnya Bung Karno, maka Inggit pun memiliki banyak sekali sudut pandang. Dari sisi pergerakan, wanita yang selusin lebih tua usianya dari Bung Karno ini, sangat fantastis. Ia tidak saja rela mengeluarkan hartanya buat pergerakan, tetapi ia juga rela berjualan jamu yang hasilnya disumbangkan bagi pergerakan. Bahkan, Inggit dengan lihainya menyelundupkan sandi-sandi intelijen melalui telur, Alquran, dll saat Bung Karno mendekam di penjara.

Lain lagi kalau berbicara roman percintaan mereka. Saat itu, Bung Karno adalah anak kos dan Inggit adalah ibu kosnya di Bandung. Gejolak darah muda Sukarno, berpadu dengan ibu kos yang kesepian, mengalirkan getar cinta. Klimaksnya berujung pada langkah Sukarno “mengembalikan” Utari, putri HOS Cokroaminoto yang dinikahinya secara “nikah gantung”. Di sisi lain, Inggit mengajukan permintaan cerai dari suaminya yang dikenal lebih gemar beraktivitas di luar rumah daripada diam di rumah.

Pernikahan Sukarno – Inggit di era perjuangan, sejatinya sangat penuh romantika dan dinamika. Hanya ada satu Inggit Garnasih di atas bumi ini. Dan satu-satunya Inggit itulah yang paling pas mendampingi Sukarno muda. Ia tahan gempuran gosip, gempuran cemooh, bahkan pelecehan polisi Belanda demi mengetahui dirinya adalah istri musuh nomor satu pemerintah Hindia Belanda, bernama Sukarno.

Inggit juga tabah mendampingi Sukarno hidup di pengasingan, baik selama di Ende maupun Bengkulu. Selama mendampingi Sukarno, Inggit menjadi tulang punggung bagi jiwa Sukarno yang berkobar-kobar, jiwa Sukarno yang frustrasi, jiwa Sukarno yang melo, jiwa Sukarno yang gandrung kemerdekaan bagi bangsanya.

Sejarah kemudian mencatat, di Bengkulu, hati Sukarno tertambat pada gadis belia bernama Fatmawati. Itu adalah tahun-tahun 1940-an, menjelang akhir pendudukan Belanda, dan dimulainya pendudukan Jepang. Di tengah himpitan persoalan kebangsaan, Bung Karno juga dihimpit pertengkaran dengan Inggit yang mulai mencium adanya gelagat suaminya mencintai Fatma.

Pertengkaran demi pertengkaran itu bahkan dibawa sampai ke Jakarta tahun 1943. Bahkan Bung Karno pernah bercerita, saat suatu malam pulang larut begitu pulang disambut dingin Inggit, dan berlanjut ke pertengkaran. Dikisahkan, jika sudah marah karena dibakar cemburu, Inggit bisa menerbangkan barang-barang apa saja yang ada di dekatnya, khususnya barang-barang yang sering kita liat di atas meja makan. Terbayanglah suara piring terbang dan benda-benda terbang lainnya….

Dan… manakala keduanya menyepakati perpisahan, Bung Karno masih sempat mengantarnya ke dokter gigi pagi hari, dan mengantarnya ke Bandung dan membawakan barang-barang Inggit tanpa kecuali. Itulah akhir perpisahan keduanya. Setelah itu, tak lama berselang, Bung Karno melamar dan melangsungkan pernikahan “telegram” dengan Fatmawati, beberapa saat menjelang Indonesia merdeka.

Inggit Garnasih, adalah pengantar Bung Karno ke gerbang kemerdekaan. Inggit memiliki panggilan kesayangan buat Bung Karno, “Engkus”…. Dan panggilan itu ia ucapkan untuk terakhir kalinya, saat menatap jazad Bung Karno di Wisma Yaso.

Bung Karno sebagai “Tukang Insinyur”

Kuliah teknik sipil di THS Bandung (sekarang ITB) adalah sisi kehidupan lain seorang Sukarno muda. Tokoh pergerakan, adalah peran lain yang dimainkannya. Nah, dalam mendayung sampan perjuangan di sungai berbatu cadas, terkadang ia meliuk ke kiri, meliuk ke kanan… terkadang ia menabrak pula bebatuan keras yang membuatnya limbung.

Di lingkungan kampus, Sukarno pun sempat aktif di organisasi kemahasiswaan, semacam studie club. Akan tetapi, manakala klub mahasiswa yang sebagian besar berisi mahasiswa bule itu lebih banyak menjalankan program pesiar dan plesiran, Bung Karno pun menyempal dan mendirikan kelompok studi lain. Langkah dia, segera diikuti mahasiswa-mahasiswa pribumi, pengikut setianya.

Bertahun-tahun setelah ia mendayung kedua peran sebagai mahasiswa dan tokoh pergerakan, tentu saja Sukarno mengalami banyak kejadian. Ia ditangkap polisi Belanda untuk pertama kali tahun 1922, pun dalam status sebagai seorang mahasiswa. Ia pernah digrebek di rumahnya bersama sejumlah akivis lain, juga masih dalam status sebagai mahasiswa.

Bahkan, ketika hantaman datang bertubi-tubi, mulai dari peristiwa penangkapan, disusul ditangkapnya guru sekaligus mertua, H.O.S. Cokroaminoto, dan banyak kejadian lain, sempat memunculkan awan pekat di ujung sungai sana. Ia nyaris berhenti mendayung. Ya… nyaris berhenti kuliah. Berhenti meneruskan cita-cita pergerakan menuju Indonesia merdeka.

Akan tetapi, ingatkah Anda? Seorang anak yang lahir di saat sang fajar menyingsing, takdirnya telah ditentukan. Ingatkah pula Anda? Sang ibunda, yang mengandung dan melahirkannya, Ida Ayu Nyoman Rai, mendekap tubuh kecil Sukarno di beranda depan, saat matahari mengintip di ufuk sana, seraya menujum masa depan putranya yang gilang-gemilang. Menerawang masa depan putra tersayang yang bakal menyandang takdirnya menjadi pembebas belenggu penjajah yang melilit bangsanya.

Awan pekat pun tersibak. Cokroaminoto bebas, Sukarno kembali ke bangku kuliah. Dan… aktivitas pergerakan kembali menjadi rutinitas hidupnya. Ia melanjutkan kuliah dengan gelora semangat baru. Mungkin saja karena ia baru saja melewati satu tanggung jawab besar sebagai kepala rumah tangga, atau mungkin juga karena ia kembali ke kota Bandung, ke rumah kos dengan Inggit Garnasih di dalamnya.

Kuliah berhasil diselesaikan. Nilai kelulusan? Ah… mana terjadi mahasiswa pribumi melampaui nilai-nilai mahasiswa bule. Pribumi harus di bawah bangsa bule. Sepintar apa pun dia. Sukarno tahu betul hal itu. Ia sudah terbiasa dengan hal-hal semacam itu sejak masa sekolah ELS di Mojokerto, HBS di Surabaya.

Bung Karno sendiri tidak terlalu memedulikan masalah itu. Ia lebih peduli politik. Ia lebih peduli menyusun kekuatan pergerakan melawan penjajah. Ia lebih peduli mewujudkan Indonesia yang merdeka. Indonesia yang tidak lagi membungkuk-bungkuk di hadapan bule. Indonesia yang tidak bisa begitu saja diludahi bangsa penindas.

Hanya orang dengan kepedulian seperti itu saja, yang rela hidup miskin, sekalipun tawaran menjadi pejabat dan pegawai di pemerintahan Hindia Belanda terbuka lebar, apalagi bagi seorang sarjana teknik, “tukang insinyur” cerdas seperti Sukarno. Ia lebih suka menerbitkan koran, memungut uang langganan, uang iklan, dan mendapatkan sedikit uang untuk dana perjuangan. Dengan media ia bisa berpropaganda. Dengan uang yang dihasilkan, ia bisa mendanai hidup dan perjuangannya.

Memang, Bung Karno sempat pula mencari nafkah dengan menjual keahliannya sebagai seorang insinyur. Ia mendirikan biro teknik, biro arsitek, tetapi tidak berhasil. Ada banyak faktor, tetapi yang pasti, ia gagal. Kemudian selepas dari penjara Sukamiskin, sekira tahun 1932, ia bergabung dengan Ir. Rooseno dan kembali mendirikan biro arsitek.

Biro arsitek yang didirikannya, lagi-lagi tidak sukses. Orang-orang lebih menyukai arsitek ala Tionghoa atau Belanda. Alhasil, tidak jarang untuk bayar sewa kantor yang 20 rupiah, telepon yang 7,5 rupiah, biro ini harus menombok. Bung Karno menomboki usaha yang merugi? Bukan. Rooseno-lah yang nombok. Sebab, Rooseno berpenghasilan lebih besar lagi sebagai pengajar. Kantong Rooseno jauh lebih tebal dibanding seluruh kantong Sukarno.

Sukarno? Ah… dia pura-pura tidak tahu hal itu. Yang pasti, tiap bulan ia datang ke kantor, menemui Rooseno, dan langsung bertanya, “Berapa kau berutang kepadaku?”

Rooseno hapal betul nada itu. Sebuah sikap “memahami” yang sangat dalam. Rooseno tahu, bahwa Sukarno tahu usahanya tidak jalan, atau katakan saja jalan merayap. Di sisi lain, Rooseno tahu juga, Sukarno sangat memerlukan uang untuk menafkahi keluarga dan ongkos perjuangan. Pemahaman seperti itulah yang membuat Rooseno menjawab pertanyaan Bung Karno dengan jawaban, “Bagian Bung 15 rupiah….”

Bayangkan! “Bagian” dari mana? Sedangkan untuk menutup sewa kantor dan bayar telepon saja tidak cukup. Jadi, laiknya dua sahabat dalam tingkat kesepahaman yang tinggi, maka Sukarno pun menjawab, “Baik. Terima kasih.” Tak ada pertanyaan lagi setelah itu.

Sejatinya, dalam hal perpaduan ilmu, Rooseno dan Sukarno memang klop. Dalam menjalankan roda usaha biro arsitek tadi, Rooseno yang banyak berperan sebagai insinyur-kalkulator. Mengerjakan soal-soal detail, membuat perhitungan dan kalkulasi, serta mengerjakan ilmu pasti yang sangat sukar itu.

Sukarno sendiri, sebagai seorang arsitek seniman, bertindak sebagai pengatur bentuk-bentuk yang unik dari rancang bangun sebuah gedung atau rumah. Akan tetapi… tentu saja tidak banyak yang diatur, karena biro arsitek mereka memang sepi order. Tetapi dalam otobiografi yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno cukup membanggakan karyanya sebagai “tukang insinyur”. “Ada beberapa buah rumah yang kurencanakan sendiri, dan sekarang masih berdiri di Bandung. Rencanaku boleh jugalah. (Meski) tidak begitu ekonomis, tetapi indah….”

Awak Kapal Ajak Bung Karno Kabur

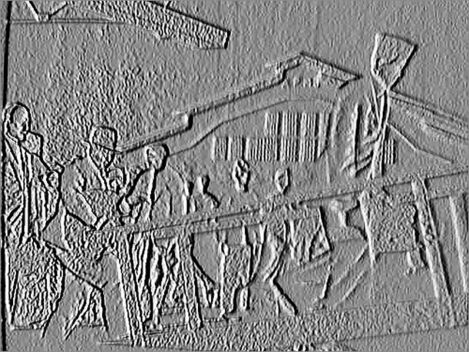

Pulau Bunga, Flores, pulau cantik yang dijadikan tempat pembuangan Bung Karno. Enam tahun hidup dalam pengasingan, cukuplah bagi Sukarno untuk menyelami kehidupan rakyat Ende, pantai indah dan para nelayan yang ramah, kehidupan pelabuhan yang pikuk saat kapal berlabuh, serta masyarakatnya yang ramah sedikit tertutup.

Di sini, Bung Karno hidup bersama Inggit Garnasih sang istri, Ibu Amsi sang mertua, dan Ratna Djuami sang anak angkat yang biasa dipanggil Omi. Tak berapa lama kemudian, barulah bergabung empat orang pembantu, satu di antaranya Riwu Ga yang mengikuti Bung Karno hingga ke era pembuangan di Bengkulu sampai Indonesia merdeka.

Selama dalam masa pembuangan, Bung Karno telah menjelma menjadi “penyelundup” ulung. Ia menjalin komunikasi penuh sandi dengan para awak kapal. Terlebih, kapal-kapal lintas pulau, umumnya diawaki para ABK pribumi, yang semuanya menaruh hormat kepada Sang Tokoh Pergerakan, Sang Musuh Penjajah. Ada kalanya, Bung Karno sendiri yang berdesak-desakan di pelabuhan. Ada kalanya cukup lewat orang suruhan. Dengan bahasa-bahasa tertentu, komunikasi berjalan lancar.

Alhasil, semua kebutuhan Bung Karno terpenuhi dengan mudah. Sampailah suatu ketika, saat Bung Karno sedang menanti paket pesanan rahasia di pelabuhan, tiba-tiba turun seorang awak kapal berbadan tinggi besar, berkulit gelap. Ia menyeruak kerumunan orang dan mendekati Bung Karno. Setelah tiba di hadapan Bung Karno, ia sedikit membungkuk dan berkata bisik, “Bung, katakanlah kepada kami, kami akan menyelundupkan Bung Karno. Saya jamin aman, tidak akan ada orang yang tahu.”

“Terima kasih, saudara. Lebih baik jangan,” kata Bung Karno sambil menatap awak kapal tadi penuh rasa terima kasih. “Terkadang memang terbuka jalan seperti yang saudara katakan itu. Dan sering juga datang pikiran menggoda untuk lari secara diam-diam dan kembali bekerja untuk rakyat kita.”

Si awak kapal menyambar, “Kalau begitu, kenapa tidak dicoba saja, Bung?! Kami akan sembunyikan Bung Karno dan membawa Bung ke tempat kawan-kawan.”

Bung Karno menjawab tenang, “Kalau saya lari, ini hanya saya lakukan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Begitu saya mulai bekerja, saya akan ditangkap lagi dan dibuang lagi. Jadi, tidak ada gunanya.”

Awak kapal bertanya lagi, “Apakah Bung Karno tidak bisa bekerja secara rahasia?”

“Itu bukan caranya Bung Karno.”

“Sekiranya di suatu saat berubah pendirian Bung Karno, tak usah ragu, sampaikan kepada kami.”

Bung Karno merangkul awak kapal tadi, dan tanpa ragu mencium kedua pipinya. “Terima kasih. Di suatu masa, kita semua akan merdeka. Begitupun saya.”

Ekspresi Duka Inggit, Fatma, Hartini, dan Dewi

Masih seputar suasana kelabu di hari-hari wafatnya Sukarno, Sang Proklamator. Ini tentang bagaimana para istri dan mantan istri presiden yang gallant itu bereaksi, bersikap, dan bertutur ihwal kepergian lelaki yang begitu dipuja. Ternyata, sekalipun memiliki perasaan yang sama dalam hal cinta, tetapi berbeda-beda ekspresi mereka menerima kematian mantan suami atau suami mereka.

Masih seputar suasana kelabu di hari-hari wafatnya Sukarno, Sang Proklamator. Ini tentang bagaimana para istri dan mantan istri presiden yang gallant itu bereaksi, bersikap, dan bertutur ihwal kepergian lelaki yang begitu dipuja. Ternyata, sekalipun memiliki perasaan yang sama dalam hal cinta, tetapi berbeda-beda ekspresi mereka menerima kematian mantan suami atau suami mereka.

Inggit Garnasih, istri kedua Sukarno yang dinikahi tahun 1923, adalah wanita yang dengan setia mengikuti dan mendukung perjuangan Sukarno sejak usia 21 tahun. Ia bahkan turut serta dalam setiap pengasingan Bung Karno, mulai dari Ende sampai Bengkulu. Ia lahir tahun 1888, lebih tua 12 tahun dari Bung Karno. Itu artinya, saat “nKus” panggilan kesayangan Inggit kepada Bung Karno, wafat, usia Inggit 82 tahun.

Nah, di usia yang sepuh, dan dalam kondisi sakit… ia menerima berita duka pada hari Minggu, 21 Juni 1970. Ia tergopoh-gopoh berangkat dari Bandung menuju Jakarta, ditemani putri angkatnya, Ratna Juami. Dalam batin, ia harus memberi penghormatan kepada mantan suami yang telah ia antar ke pintu gerbang kemerdekaan.

Setiba di Wisma Yaso, di tengah lautan massa yang berjubel, berbaris, antre hendak memberi penghormatan terakhir, Inggit –tentu saja– mendapat keistimewaan untuk segera diantar mendekat ke peti jenazah. Di dekat tubuh tak bernyawa di hadapannya, Inggit berucap, “Ngkus, geuning Ngkus tehmiheulan, ku Inggit di doakeun…” (Ngkus, kiranya Ngkus mendahului, Inggit doakan….). Sampai di situ, suaranya terputus, kerongkongan terasa tersumbat. Badannya yang sudah renta dan lemah, terhuyung diguncang perasaan sedih. Sontak, Ibu Wardoyo, kakak kandung Bung Karno (nama aslinya Sukarmini) memapah tubuh tua Inggit.

Lain lagi Fatmawati, istri ketiga Bung Karno yang pergi meninggalkan Istana setelah Bung Karno menikahi Hartini. Ia adalah sosok perempuan yang teguh pendirian. Ia sudah bertekad tidak akan datang ke Wisma Yaso. Karenanya, begitu mengetahui ayah dari lima putra-putrinya telah meninggal, ia segera memohon kepada Presiden Soeharto agar jenazah suaminya disemayamkan di rumahnya di Jl. Sriwijaya, Kebayoran Baru, meski sebentar. Sayang, Soeharto menolak permintaan Fatmawati.

Lain lagi Fatmawati, istri ketiga Bung Karno yang pergi meninggalkan Istana setelah Bung Karno menikahi Hartini. Ia adalah sosok perempuan yang teguh pendirian. Ia sudah bertekad tidak akan datang ke Wisma Yaso. Karenanya, begitu mengetahui ayah dari lima putra-putrinya telah meninggal, ia segera memohon kepada Presiden Soeharto agar jenazah suaminya disemayamkan di rumahnya di Jl. Sriwijaya, Kebayoran Baru, meski sebentar. Sayang, Soeharto menolak permintaan Fatmawati.

Hati Fatma benar-benar galau. Antara jerit hati ingin melihat wajah suami untuk terakhir kali, dengan keteguhan prinsip. Bahkan, putra-putrinya pun tidak ada yang bisa mempengaruhi keputusan Fatma untuk tetap tinggal di rumah. Meski, atas kesepakatan semua pihak, peti jenazah tidak ditutup hingga batas akhir jam 24.00, dengan harapan, Fatma datang pada detik-detik terakhir. Apa hendak dikata, Fatma tak juga tampak muka.

Pengganti kehadiran Fatma, adalah sebuah karangan bunga dari si empunya nama. Dengan kalimat pendek dan puitis, Fatma menuliskan pesan, “Tjintamu yang menjiwai hati rakyat, tjinta Fat”… Sungguh mendebarkan kalimat itu, bagi siapa pun yang membacanya.

Bagaimana pula dengan Hartini? Ah… melihat Hartini, hanya duka dan duka sepanjang hari. Wajah cantik keibuan, mengguratkan kelembutan. Sinar matanya penuh kasih sayang… Ia tak henti menangis. Hartini, salah satu istri yang begitu dicintai Sukarno, sehingga dalam testamennya, Sukarno menghendaki agar jika mati, Hartini dimakamkan di dekat makamnya. Ia ingin selalu dekat Hartini, wanita lembut keibuan yang dinikahinya Januari 1952.

Bagaimana pula dengan Hartini? Ah… melihat Hartini, hanya duka dan duka sepanjang hari. Wajah cantik keibuan, mengguratkan kelembutan. Sinar matanya penuh kasih sayang… Ia tak henti menangis. Hartini, salah satu istri yang begitu dicintai Sukarno, sehingga dalam testamennya, Sukarno menghendaki agar jika mati, Hartini dimakamkan di dekat makamnya. Ia ingin selalu dekat Hartini, wanita lembut keibuan yang dinikahinya Januari 1952.

Kebetulan, Hartini pula yang paling intens merawat dan menemani Bung Karno hingga akhir hayatnya. Sampai-sampai, Rachmawati, salah satu putri Bung Karno yang kebetulan juga paling intens menemani bapaknya di hari-hari akhir kehidupannya, memuji Hartini sebagai istri yang sangat setia dan baik hati. Rachma yang semula berperasaan tidak menyukai Hartini –dan ini wajar saja– menjadi dekat dan akrab dengan Hartini.

Semula, Rachma hanya berpura-pura baik dengan Hartini di depan bapaknya. Sebab, Rachma tahu betul, bapaknya begitu senang jika ada Hartini di dekatnya. Bapaknya begitu mencintai Hartini. Dan… dengan kesabaran, ketelatenan, dan perhatian tulus Hartini kepada Bung Karno di hari-hari akhir hidupnya, sontak membuka mata hati Rachma tentang sosok Hartini. Sejak itulah tumbuh keakraban dan kecintaan Rachma kepada Ibu Hartini.

Lain Inggit, beda Fatma, dan tak sama pula sikap Hartini… adalah ekspresi imported wife, si jelita Ratna Sari Dewi, wanita Jepang benama asli Naoko Nemoto. Wanita kelahiran tahun 1940 yang dinikahi Bung Karno 3 Maret 1962 itu memang dikenal lugas. Ia datang ke Jakarta bersama Kartika Sari (4 th) pada tanggal 20 Juni 1970 pukul 20.20 malam. Mengetahui suaminya lunglai tak berdaya, dirawat dalam penjagaan ketat tak manusiawi.

Lain Inggit, beda Fatma, dan tak sama pula sikap Hartini… adalah ekspresi imported wife, si jelita Ratna Sari Dewi, wanita Jepang benama asli Naoko Nemoto. Wanita kelahiran tahun 1940 yang dinikahi Bung Karno 3 Maret 1962 itu memang dikenal lugas. Ia datang ke Jakarta bersama Kartika Sari (4 th) pada tanggal 20 Juni 1970 pukul 20.20 malam. Mengetahui suaminya lunglai tak berdaya, dirawat dalam penjagaan ketat tak manusiawi.

Hati Dewi teriris, terlebih bila mengingat anaknya sama sekali belum pernah berjumpa dengan ayahnya. Dalam catatan, Dewi pernah berkunjung ke Wisma Yaso saat hamil, tapi tentara melarangnya masuk. Dewi marah, karena kesulitan yang dialaminya. Ia, sebagai istri sah Sukarno, tidak bisa leluasa menengok apalagi menemani hari-hari Sukarno yang sedang bergulat dengan maut.

Latar belakang budaya yang berbeda, membuat Dewi kelihatan sangat vokal pada zamannya. Ia pernah marah besar kepada Soeharto dengan melontarkan ucapan pedas melalui surat terbuka tanggal 16 April 1970. Begini sebagian isi surat itu:

“Tuan Soeharto, Bung Karno itu saya tahu benar-benar sangat mencintai Indonesi dan rakyatnya. Sebagai bukti bahwa meskipun ada lawannya yang berkali-kali menteror beliau, beliau pun masih mau meberikan pengampunan kalau yang bersangkutan itu mau mengakui kesalahannya. Dibanding dengan Bung Karno, maka ternyata di balik senyuman Tuan itu, Tuan mempunyai hati yang kejam. Tuan telah membiarkan rakyat, yaitu orang-orang PKI dibantai. Kalau saya boleh bertanya, ‘Apakah Tuan tidak mampu dan tidak mungkin mencegahnya dan melindungi mereka agar tidak terjadi pertumpahan darah?”

Bukan hanya itu. Penampilan Dewi yang masih tampak begitu cantik di suasana duka, seperti menjadi icon. Terlebih dengan keterbukaan sikapnya. Seperti saat dengan penuh emosi ia melabrak Harjatie, istri Bung Karno yang telah diceraikan itu, sebagai seorang istri yang menyia-nyiakan Bung Karno, menuduh Harjatie meninggalkan Sukarno di masa-masa sulit. Harjatie pun menangis, dan bergerak meninggalkan tempat itu.

Begitulah, empat dari (setidaknya) delapan wanita yang pernah diperistri Bung Karno. Sama dalam mencinta, beda dalam mengekspresikan duka.